南方农村报讯 “当时我什么都看不清了,多亏了彭主任为我手术,不然我可能就彻底失明了。”近日,来自江西的丁先生在广州医科大学附属肿瘤医院神经外科复查时感慨地说。

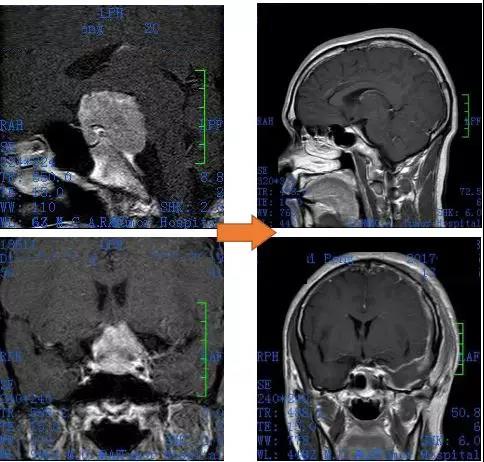

去年5月,丁先生双眼视力在一个月下降到几乎看不见。当地医院检查后诊断为岩斜区脑膜瘤,手术风险极大,建议他到广州医科大学附属肿瘤医院求治。丁先生赶紧来到该院经神经外科就医,科主任彭彪为其施行扩大中颅窝入路脑膜瘤切除术,成功切除肿瘤,术后无并发症,康复良好,现已出院,如常人一样工作生活。

“岩斜区肿瘤常累及重要神经血管结构,手术操作常伴有严重的神经功能损伤,并且难以达到根治性切除,可谓是大脑中的‘恶性区域’。”彭彪指出,岩斜区脑瘤的死亡率和致残率高,选择适当的个体化治疗方案至关重要。

脑膜瘤早期难以发现

丁先生今年35岁,在中山市做生意。从3年前开始,他时不时就感到头晕、头痛,但因为平时工作比较忙,加上自己服用止痛片和休息后病情得以缓解,就没有太在意。去年5月,丁先生发现自己的视力越来越差,看东西出现重影,遂到当地医院就诊,经头部磁共振发现是“左侧岩斜区肿瘤”。由于手术风险大,当地医院建议他到广州医科大学附属肿瘤医院就诊。

该院神经外科主任彭彪接诊后发现,丁先生左眼只剩光感,左瞳孔散大、视物重影,左侧眼球固定不能转动,左脸有麻木的感觉,考虑为脑膜瘤压迫视神经、动眼神经、三叉神经等所致。

“脑膜瘤是一种常见的颅内肿瘤,大多为良性,具有生长缓慢、起病隐匿的特点,患者就诊时往往肿瘤体积较大,已错过最佳的治疗时机,影响疗效。”彭彪表示,脑膜瘤可以生长在颅脑多个部位,其中以生长在岩斜区的脑膜瘤治疗最为棘手。

肿瘤在岩斜区风险大

彭彪介绍,“岩斜区”是指位于颞骨岩部背面与枕骨斜坡部的岩斜裂汇合处,从岩骨尖至颈动脉孔,构成中后颅窝的一片区域。发生在此区域的脑膜瘤生长方式复杂多变,常常沿着颅底朝多个方向生长,可累及12对脑神经中的11对,甚至侵袭脑干、椎基底动脉和颈内动脉等重要神经血管结构,堪称“恶性区域”。

手术切除是治疗岩斜区脑膜瘤的首选方式。然而,岩斜区脑膜瘤难以达到根治性切除,手术操作常遗留吞咽功能障碍、面瘫、脑膜炎等颅神经功能损伤。

据统计,岩斜区肿瘤根治性切除平均死亡率约5%-10%,永久的神经功能损伤率约40%-50%,时至今日处理起来仍费时、费力,风险大,一直是神经外科领域的制高点。

彭彪指出,如何使“肿瘤切除率”最大化,“神经功能障碍发病率”、“肿瘤复发率”最小化,取得最佳的治疗效果,是颅底外科关注的焦点之一。

扩大中颅窝入路除瘤

彭彪表示,丁先生的脑膜瘤向前到达鞍区,向下到上斜坡位置,适合采用左侧扩大中颅窝入路手术方案。

住院后第5天,丁先生接受手术。术前,彭彪先为患者降低脑组织压力,减少牵拉造成的副损伤,提前处理脑膜瘤基底,避免肿瘤持续出血,防止蛛网膜界面消失。手术过程很顺利,神经保留完整,最终全部切除肿瘤,病理证实“脑膜瘤I级”,为良性肿瘤。

术后,丁先生双眼球活动、瞳孔恢复正常,双眼视力明显改善,左眼0.6,右眼1.5,左面部浅感觉恢复正常。接受一段时间康复治疗后,丁先生已经重新恢复正常的工作和生活。

“选择适当的个体化治疗方案对于岩斜区脑膜瘤患者来说至关重要。”彭彪介绍,岩斜区脑膜瘤一般有岩骨前方、乙状窦前、乙状窦后和联合入路四种术式,根据具体情况选用恰当的入路为患者治疗。

经扩大中颅窝入路(岩骨前方入路)具有对小脑、颞叶牵拉轻,对肿瘤血运阻断易,对脑组织、重要血管影响小等优势。彭彪表示,扩大中颅窝入路到达斜坡区距离较其他入路缩短3cm,术者可多角度直视脑干腹侧面,安全系数高。不过,该入路耗时相对较长、感染率较高,对手术团队的要求较高。

彭彪提醒,小的岩斜区脑膜瘤生长速度较快(约0.106mm/月),尤其对于年轻患者,采用等待和观察策略可能会错过最佳治疗时间。目前大型检查如核磁共振等可发现早期脑膜瘤,一旦患者在影像上观察到肿瘤生长,应明确手术治疗,以避免对神经系统造成不可逆转的损伤。